Географическое расположение. Описание месторождения

Шантобинский урановый рудник (координаты расположения 52о27'22''N, 68о12'38''E, высота над уровнем моря 390 м), находится на территории Сандыктауского района Акмолинской области. Объекты рудника располагаются на территориях, прилежащих к поселку Шантобе.

Шантобинское урановое месторождение на карте Республики Казахстан

Шантобинский урановый рудник (поселок Шантобе, Акмолинская область) располагается на Балкашинском рудном узле, который включает в себя группу различных по величине месторождений (Балкашинское, Восток, Звездное, Тушинское, Дергачевское). Рудные тела локализуются как в терригенных отложениях ордовика (Восток, Дергачевское, Звездное), так и в вулканитах девона (Балкашинское). Руды ураномолибденовые, принадлежат к ураново-рудной гидротермально-метасоматической формации березитов.

Посёлок Шантобе был основан в 1956 году в связи с началом разработки месторождения урановой руды.

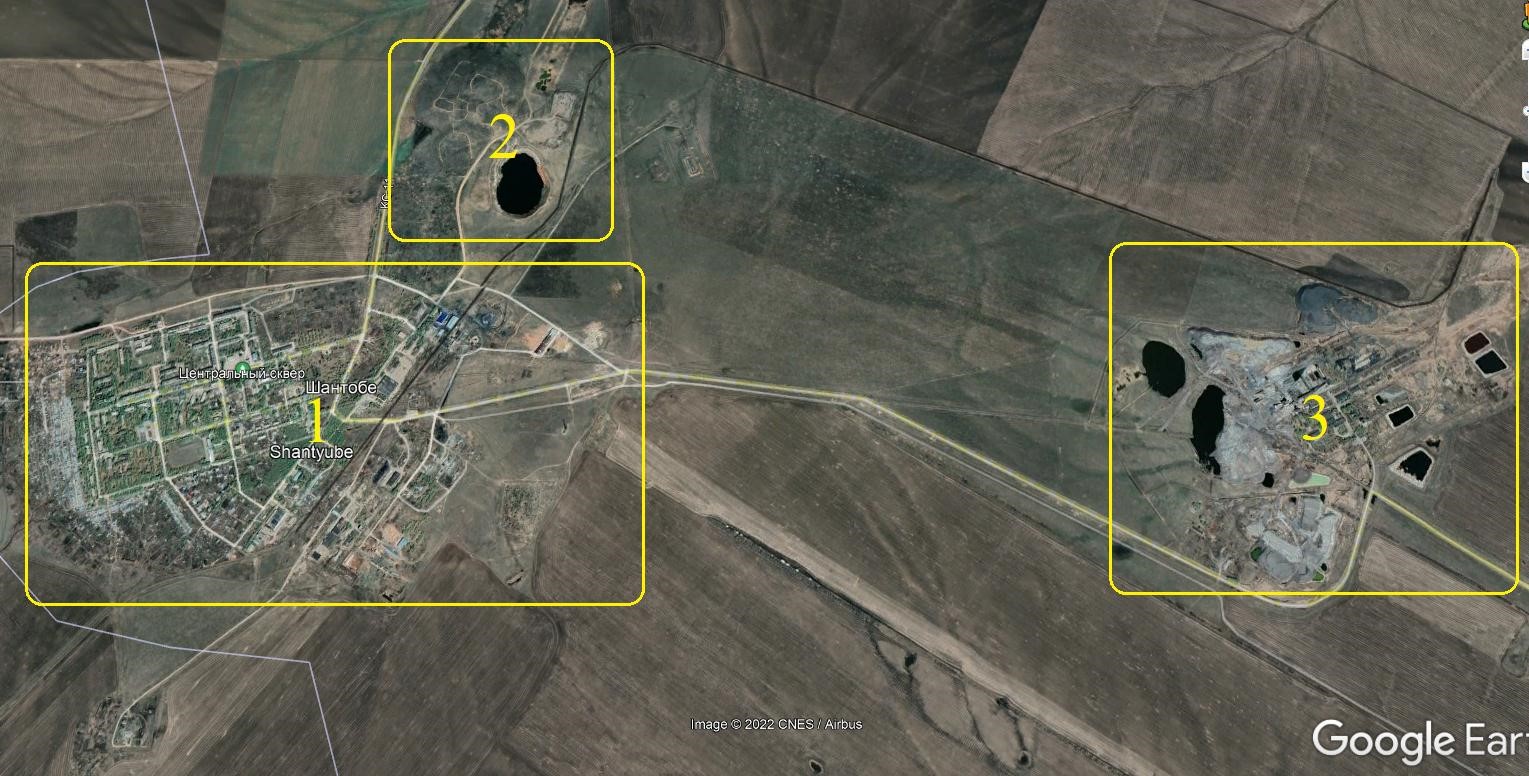

Территория Шантобинского (Балкашинское) месторождения. 1 – пос. Шантобе; 2 – территория старого рудника, выведенного из эксплуатации; 3 – шахтный рудник месторождения, находящийся на стадии консервации

Согласно нормативным требованиям Республики Казахстан и решениям межгосударственных органов (МАГАТЭ, СНГ, и другие) Республика Казахстан организует и проводит мероприятия по рекультивации объектов бывших рудников урановых месторождений. Мероприятия по рекультивации включают в себя работы по восстановлению почвенного покрова и создания так называемого рекультивационного слоя, обеспечивающего благоприятные для произрастания растений свойства. Объекты урановых рудников, располагающиеся на территории Шантобинского месторождения находятся на стадиях рекультивации и консервации в рамках установленных требований.

Территория месторождения находится в степной зоне Казахстана в пределах Кокчетавской возвышенности. Основным элементом рельефа региона является волнистая равнина с разбросанными по ее поверхности изолированными сопками или группами возвышенностей. Климат резко континентальный, засушливый, с теплым летом и холодной зимой. Относится к Западно-Сибирской климатической области умеренного пояса. Средняя за июль температура воздуха в регионе составляет 18,5-21,2 оС, а средняя за январь - 14,3 до - 16,5 оС. Среднемесячная температура воздуха достигает наибольшего значения в июле, а наименьшего - в январе.

Разница среднемесячных температур по территории значительна в теплый период года, а к зиме она сокращается.

Годовая сумма суммарной солнечной радиации (MQ) в регионе колеблется в пределах 6100 - 6500 МДж/м2 при ясном небе и в пределах 4600 - 5000 МДж/м при средних условиях облачности. При таком раскладе на земную поверхность поступает фактически около 75% от возможной суммарной радиации.

Месторождение располагается в умеренно влажной и теплой агроклиматичской зоне. Средняя сумма осадков за теплый период года составляет 260 – 280 мм. Согласно агроклиматическому зонированию Акмолинской области месторождение располагается в умеренно влажной умеренно теплой зоне и характеризуется коэффициентом увлажнения К = 1,0—1,2 и суммой температур выше 10оС в пределах 2000-2200оС. Ресурсы солнечной радиации в данном регионе достаточны для растений длинного дня и оптимальной жизнедеятельности сельскохозяйственных культур. Климат региона является континентальным. Лето теплое, а зима холодная. Продолжительность вегетационного периода по данному региону составляет 130-135 суток. Почвы на большей части супесчаные, темно-каштановые.

Общее количество осадков, выпадающих в данном регионе составляет 400 мм за год. Сумма осадков за теплый период года составляет 260 – 280 мм. Влагообеспеченность вегетационного периода по коэффициенту увлажнения К равна 1.14 и является оптимальной и устойчивой. Регион рассматривается как не засушливый в вегетационный период. Годовая относительная влажность воздуха, 72%.

Для изучаемой территории характерен степной тип растительности, здесь распространены морковниково-красноковыльниковые степи (Silaum silaem + Stipa zalesskii).

Межлесные пространства заняты луговыми степями, характерной чертой которых является присутствие Eremogone koriniana (Fischer ex Fenzl) Ikonn., которая заменяется в остепненных лугах E. longifolia (Bieb.) Fenzl. Основу травостоя составляют дерновинные (Stipa rubens P. Smirn., Festuca valesiaca Gaudin, Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Koeleria cristata (L.) Pers.), корневищные и рыхлокустовые злаки (Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Elytrigia repens (L.) Nevski, Phleum phleoides (L.) H. Karst). Обязательным компонентом разнотравья являются лугово степные виды: Filipendula vulgaris Moench., Fragaria viridis (Duchesne) Weston., Astragalus onobrychis L, Oxytropis pilosa (L.) DC., Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch, Medicago falcata L.

Исследования проводилось на следующих экотопах: рекультивированный отвал, берега затопленного уранового карьера, выведенного из эксплуатации более 50 лет назад; поверхность штабелей серно-кислотного выщелачивания урановой руды; берега водоемов, образовавшихся в ходе накопления естественных осадков и остатков отработанных растворов, стекавших со штабелей; берега накопительных испарительных карт жидких уран-содержащих отходов.

При изучении растительного покрова определялся флористический состав и стадия сингенеза.

Для учета надземной фитомассы на каждом экотопе в 8-кратной повторности проводилось скашивание надземных частей на уровне почвы. Камеральную обработку проводили в тот же день. Каждая фракция заворачивалась в бумагу, высушивалась и взвешивалась. Высушивание фракций производили в сушильном шкафу типа ТС-200 СПУ с принудительной вентиляцией при температуре 50°С до постоянного воздушно-сухого состояния и повторно взвешивали на весах типа ВЛКТ-500 с точностью до 0,1 г.

При проведении оценки интенсивности остаточного ионизирующего излучения объектов, включая гамма – излучение, использовался анализатор оценки интенсивности ионизирующего излучения с соответствующими метрологическими характеристиками и классом точности профессионального класса типа СБМ-20. Оценка интенсивности ионизирующего излучения также необходима для обеспечения безопасности участников рабочей группы. При проведении испытаний руководствовались отдельными рекомендациями, приведенными в методиках измерений и контроля факторов радиоактивного излучения с учетом особенностей работы в полевых условиях и экспрессности.

Основной технологией извлечения урана на рудниках месторождений являлось кучное сернокислотное выщелачивание. Кучное выщелачивание это геотехнологический процесс получения полезных компонентов путем растворения подготовленного и уложенного в штабель минерального сырья с их последующим выделением (осаждением) из продуктивных растворов. Основной процесс кучного выщелачивания заключается в извлечения растворимых соединений урана из руды, добытой и уложенной в штабеля на поверхности. Основным реагентом, используемым для выщелачивания являлись растворы серной кислоты. Смываемые со штабелей растворы, продуктивный раствор, направлялись на дальнейшую экстракцию.

В процессе проведения работ по изучению объектов на Шантобинском месторождении в качестве объекта исследований был выбран рекультивированный отвал отработанных урансодержащих отходов ориентировочной площадью 0,28 км2. Отвал прилегает к северной части поселка Шантобе. На спутниковом снимке границы отвала выделены желтой линией.

Вид со спутника на рекультивированный отвал урансодержащих отходов рудника. Границы отвала выделены желтым цветом

Основные работы по горно-технологическому этапу рекультивации отвала были выполнены в период с 2002 г. по 2011 г. Основное содержание горно-технического этапа рекультивации отвалов заключалось в планировании откосов под углом 10°-15°, нанесении каштановой почвы слоем около 1 м. Посев многолетник трав, очевидно, не производился и отвалы были оставлены под зарастание. На июль 2022 года общий вид отвала представляет собой холмовидное образование с углом наклона сторон 10°-15°.

Общий вид рекультивированного отвала Шантобинского рудника